Ce dossier est issu du N° 189 des nouvelles d’Afghanistan.

La Fondation Fondapol a publié récemment un rapport de Didier Leschi, directeur de l’OFII, Office français pour l’immigration et l’intégration, intitulé : « L’immigration afghane, un événement de grande ampleur ». Ce document présente la société afghane et l’immigration qui en est issue d’une manière qui semble extrêmement défavorable et injuste. Sans vouloir polémiquer sur les intentions de l’auteur, dont l’engagement humaniste est indubitable, nous examinons ici les éléments les plus hasardeux de ce rapport qui peut jeter le discrédit sur l’ensemble des réfugiés afghans.

Voir par ailleurs le communiqué publié par AFRANE le 17 juin 2025

Nous ne parlerons pas ici des idées de M. Leschi sur la politique récente de la communauté internationale en Afghanistan. Cela nécessiterait un développement plus important. Disons seulement que son analyse nous paraît très sommaire et dénote une connaissance peu approfondie de cette politique. Mais les conclusions qu’il en tire ont peu à voir avec le reste de son analyse. Un point cependant nous questionne plus particulièrement : l’auteur semble indiquer que l’insurrection des talibans serait populaire. Ceci reste à démontrer. On comprend mal pourquoi une insurrection populaire serait à l’origine de la fuite d’un si grand nombre de ressortissants afghans et ceci dans toutes les couches de la société et toutes les ethnies.

Dans son introduction, D. Leschi écrit aussi : « le conservatisme social en Afghanistan, que les migrants conservent en partie, est difficilement compatible avec les valeurs françaises » Cette phrase n’est pas sans poser plusieurs problèmes. D’abord qu’est-ce exactement que le conservatisme social ? Cela déterminé, la France ne devrait-elle accorder l’asile qu’à des personnes ne venant pas de pays où sévirait un tel « conservatisme social » ? Une tendance existe actuellement à vouloir trier parmi les réfugiés ceux qui seraient intégrables. Les souvenirs de l’avant-guerre et de l’intégration supposée impossible de bien des réfugiés de l’est de l’Europe, ne doivent pas être oubliés et on peut sentir facilement combien cette idée est contestable, difficile à définir et portant des conséquences qui pourraient être redoutables. Là il s’agit même de plus : les réfugiés intégrables ne devraient pas provenir de pays dont le « conservatisme social » serait patent.

Certes l’asile politique ne doit être accordé qu’à des personnes relevant effectivement, au sens du droit et de la jurisprudence de ce droit, sinon il perdrait sa signification, mais le « conservatisme social » du pays dont elles sont issues ne devrait pas être le sujet.

Didier Leschi développe ensuite son propos dans plusieurs chapitres. Dans le premier, intitulé La ruée afghane vers l’Europe, il parle du volume important de l’immigration afghane en Europe et notamment en France. Le mot « ruée » semble choisi pour créer un choc ou une émotion. Il est de fait, pour se limiter à la France, que la présence afghane a pris beaucoup d’ampleur et le chiffre de 100 000 Afghans, qui n’inclut pas apparemment les Afghans naturalisés, est sans doute sous-estimé. Il est de fait aussi que la décision d’Angela Merkel d’ouvrir les frontières de son pays a été un élément déclencheur pour les Afghans comme pour beaucoup d’autres victimes de conflits au Moyen-Orient, en Asie ou en Afrique. Cependant, plus qu’une ruée vers l’Europe, il s’agit d’une ruée en dehors de l’Afghanistan. Etonnamment le rapport ne parle pas du Canada, des Etats-Unis ou de l’Australie sans compter certains pays d’Asie notamment l’Inde, où la diaspora afghane est importante.

Les chiffres donnés par le rapport montrent que l’augmentation des demandes d’asile correspond bien à la période suivant 2015 puis un rebond (compréhensible) en 2021 et 2022 pour revenir à ce qui était connu en 2018. Ces demandes restant environ le tiers de celles présentées en Allemagne. La ruée si elle existe semble bien conjoncturelle et liée à des faits situés en Afghanistan (augmentation de l’insécurité puis retour des talibans).

Le rapport poursuit en réfléchissant, sous le titre « La France pays de l’asile afghan », aux raisons conduisant un nombre significatif d’Afghans à choisir la France comme point d’aboutissement de leur chemin d’exil. L’analyse est plutôt confuse. Il est parlé de l’attractivité du Royaume Uni pour des raisons historiques, alors que l’image de l’Angleterre n’a jamais été excellente chez les Afghans, après les trois guerres qui ont opposé les deux pays. Les raisons qui poussent beaucoup d’Afghans à poursuivre au-delà de Calais leur chemin ne sont pas données. A l’opposé, les liens entre la France et l’Afghanistan sont étrangement sous-estimés. Sont oubliés les lycées francophones de Kaboul, la coopération française dans de nombreux domaines scientifiques, médicaux ou juridiques, sans oublier la coopération archéologique. Même les timbres étaient libellés en français, la France a aidé l’Afghanistan à adopter le système métrique à rebours du Pakistan voisin… et de l’Angleterre. Le souvenir des « french doctors » et des volontaires humanitaires français qui ont sillonné les montagnes afghanes durant les années 80 demeure bien présent dans le coeur des Afghans. Sans parler de l’image de la France comme pays des droits de l’homme qui motive beaucoup des migrants vers notre pays. Les lecteurs peuvent se référer à ce sujet des liens entre la France et l’Afghanistan à nos dossiers Les cent ans de la relation franco-afghane (n°179) et La francophonie en Afghanistan (n°186).

Didier Leschi poursuit en décrivant l’immigration afghane sous le titre : Des Afghans peu formés. « Il en ressort, écrit-il, comme caractéristique principale un faible niveau de scolarisation au sein du groupe afghan. Plus de 40% des personnes interrogées ont déclaré ne jamais avoir été scolarisées. » Cette référence est peu compatible avec une autre référence qu’on trouve plus loin : « 10% ne savent ni lire ni écrire ». Les 90 % qui savent lire ou écrire où l’ont-ils appris ? On pourrait de même décrire la population française en écrivant « Des Français peu formés » puisque certains politiciens avancent que près de 30% des élèves français qui arrivent en 6ème ne savent pas lire ni écrire. Ce serait bien sûr trompeur. Mais surtout, écrire que les Afghans en général sont peu formés en se référant uniquement à ceux qui n’ont pas fait d’études est étrange, quand on sait que la France a accueilli nombre d’intellectuels, d’artistes, de sportifs de bon niveau. C’est discriminant et peu convenable. Parmi les biais conduisant à de tels chiffres on nous cite le fait que le bruit aurait couru chez les candidats à l’exil qu’il était préférable de dire à l’OFPRA qu’on n’avait pas fait d’études. Quoi qu’il en soit, tout le monde sait que les estimations à partir de déclarations sont sujettes à caution.

Le rapport écrit : « Vingt années de « république islamique » sous influence occidentale n’ont pas permis d’améliorer de façon significative la prise en charge scolaire des Afghans, qu’ils viennent des zones rurales ou urbaines. » Cette induction n’est pas valable. Il n’est pas possible d’induire d’un taux (d’ailleurs sujet à caution comme on l’a vu) d’alphabétisation dans une population réfugiée un taux de scolarisation en Afghanistan. Il y a beaucoup de cinéastes afghans en France, peut-on en déduire que le cinéma afghan était en plein essor ? D’ailleurs, et contrairement à ce qu’affirme l’auteur, la scolarisation s’était considérablement développée en Afghanistan entre 2002 et 2021, y compris chez les filles, au point d’atteindre près de 100% dans certaines villes ou certaines zones rurales (Hazaradjat), sauf dans les régions où la présence talibane était importante et où donc les combats poussaient au départ. C’est peut-être de ces régions que sont issus une partie des réfugiés afghans analphabètes. Cela mériterait une étude plus documentée.

Si beaucoup de demandeurs d’asile ayant fait des études supérieures ne sont pas venus en France, il faut d’ailleurs rappeler que ce n’est pas nécessairement le fait d’un choix délibéré, mais du fait d’une grande difficulté d’obtenir un visa. Il est clair qu’un cadre supérieur, marié et père de famille prendra plus difficilement le chemin clandestin des montagnes et des cols que des jeunes moins éduqués et sans travail.

Le rapport se corse ensuite sous le titre « Un problème important d’ordre public ». C’est sans doute ce chapitre qui est le plus problématique. Pour son propos, l’auteur procède à deux développements appuyés chacun sur une seule source. La première est le « Pew Research Center », un institut américain qui a procédé à une enquête en 2013 en Afghanistan sans doute par téléphone auprès de 1509 personnes principalement des hommes. Nous ne connaissons pas le degré de professionnalisme de cet institut, mais nous nous interrogeons sur la fiabilité des données recueillies. On sait la tendance afghane à répondre à des questions par des réponses voulant correspondre au mieux au désir pressenti de l’interrogateur. On sait aussi la maigre fiabilité de réponses recueillies dans un contexte de tensions sociales auxquelles se rajoute certainement la crainte d’un manque de confidentialité.

Ces réserves importantes étant faites, que dit le sondage. Que 99% de la population afghane serait favorable à la charia. Ce chiffre est donné pour étayer l’affirmation selon laquelle les Afghans seraient difficiles à intégrer dans la société française. Mais que veut dire pour un Afghan « être favorable à la charia » ? Il nous semble que la notion de charia est un concept flou, se traduisant par des interprétations extrêmement variées. Il ne signifie absolument pas la négation des droits démocratiques et humains. La preuve en est que ces mêmes Afghans ont adopté en 2004 dans le cadre d’un large consensus une constitution républicaine garantissant l’essentiel des principes démocratiques. Ils avaient fait de même en 1964. En somme ils l’ont toujours fait quand ils ont eu le droit de s’exprimer librement.

Il en va de même pour l’affirmation selon laquelle 85% des Afghans seraient favorables à la lapidation. Cela a peut-être été vrai dans certains villages de certaines provinces, mais comment expliquer que du temps de la république, il n’y ait eu en 20 ans que quelques très rares cas de lapidation. Ici aussi il conviendrait de ne pas faire de l’exception la caractéristique d’une population.

La deuxième source utilisée par D. Leschi est des données concernant l’immigration afghane en Allemagne faute de données disponibles en France. Ces chiffres donnent l’impression d’avoir été choisis pour donner une image extrêmement négative de cette diaspora, qui ne correspond absolument pas à celle des Afghans rencontrés par les assistantes sociales ou les associations.

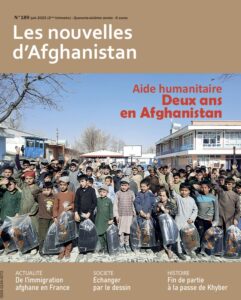

Migrants afghans sur les quais du canal St-Martin à Paris, 2018

Migrants afghans sur les quais du canal St-Martin à Paris, 2018

Soit dit au passage il est étonnant qu’un haut fonctionnaire contourne l’obligation légale française de ne pas établir de statistiques à caractère ethnique en France en utilisant des données étrangères et en disant que c’est sans doute la même chose en France… Nous ne listerons pas ici les données plus graves les unes que les autres recensées par le rapport. Contentons-nous de la plus spectaculaire (nous utilisons ce mot à dessein, car il nous semble qu’il s’agit bien là de susciter une émotion) : « Les Afghans en Allemagne sont notamment 21 fois plus représentés parmi les mis en cause pour abus sexuels sur mineurs. » Plus précisément : « ils comptaient pour 10,5% du total desdits mis en cause, contre 0,5% de la population générale. L’étude du tableau donné en référence conduit à des données très différentes : au lieu de 21 fois, nous trouvons 4,4 fois, ce qui n’est quand même pas la même chose. Ces données ressemblent beaucoup aux chiffres que l’on avance parfois pour dénoncer toute immigration sous prétexte que les étrangers seraient plus nombreux que les natifs dans les prisons. Ces chiffres qui font peur et qui sont peut-être destinés à faire peur, négligent toujours le fait que la criminalité est forcément plus importante chez les hommes jeunes et sans revenus et qu’il convient quand on fait des comparaisons de comparer des populations comparables.

Il y a moins d’agressions sexuelles de la part de femmes âgées que de la part de jeunes hommes… Approfondissant notre recherche nous trouvons dans le tableau auquel se réfère l’étude de D Leschi qu’il y a un seul cas de proxénétisme concernant des Afghans et non pas « 16 fois » plus que dans la population générale. Quant aux vols qualifiés dans les bureaux et agences postaux, il y en a… zéro, de même que les vols et extorsions de fonds contre les convoyeurs de fonds… Est-ce Didier Leschi qui a fait une erreur ou nous qui interprétons mal le tableau mis en référence ? Nous ne nions nullement que des faits graves (mais isolés) se soient passés mais nous ne constatons pas dans nos échanges avec des Afghans récemment arrivés une tendance qui serait générale.

Didier Leschi conclut en parlant de « réalité délinquante ». Ailleurs il se justifie en disant qu’il vaut mieux regarder la réalité en face plutôt que d’essayer de la masquer. Certes. Mais encore faut-il analyser cette réalité avec rigueur, en vérifiant et croisant les données et en dépouillant l’analyse de tout amalgame.

Le dernier chapitre s’intitule « Des femmes quasiment invisibles ».

Ce chapitre semble également écrit uniquement à charge et est plutôt surréaliste. L’auteur écrit : « Le faible nombre de femmes afghanes présentes sur le sol français ne peut s’expliquer uniquement par les difficultés des routes migratoires. Il est aussi le reflet d’une mentalité profondément enracinée dont les hommes, même réfugiés, demeurent imprégnés. »

On ignore les éléments qui conduisent à l’écriture de la deuxième phrase. L’auteur compare des situations incomparables en évoquant une présence plus grande des femmes dans d’autres diasporas par exemple africaines. Certes les voies parcourues par les femmes africaines sont difficiles. Mais s’étonner qu’une femme afghane ne prenne pas le risque de traverser illégalement une dizaine de frontières, de franchir des montagnes, de traverser la mer sur un petit canot est… étonnant.

En revanche, beaucoup d’Afghans, arrivés très jeunes sur le sol français, tentent ensuite de faire venir une fiancée. D. Leschi semble ignorer que cette entreprise est extrêmement compliquée. Faut-il voir une misogynie des autorités françaises dans la difficulté et la durée des démarches que doivent effectuer alors les jeunes pour permettre à leur fiancée de les rejoindre ? Par ailleurs, beaucoup de femmes afghanes sont actuellement en rade en Iran et au Pakistan car elles n’arrivent pas à obtenir un visa pour la France.

Mais surtout la phrase du rapport disant brutalement que « L’assimilation des femmes à des êtres mentalement déficients, inférieurs et devant être soumis aux hommes demeure un point de vue partagé par la plupart des Afghans et même par une part des femmes. » est des plus choquantes.

On s’interroge sur la conclusion que ne tire pas l’auteur de son étude. Veut-il sous-entendre que les Afghans sont inassimilables ? et que par conséquent il ne faut pas les accueillir ? L’auteur ne le dit pas explicitement, mais tout porte à croire que c’est le message qu’il veut faire passer. Si ce n’est pas le cas, il serait souhaitable qu’il le fasse savoir clairement. L’intégration d’une partie de la migration afghane nécessite objectivement une attention particulière. Mais elle est là, d’autres émigrés la rejoindront, il est important de réfléchir à partir d’éléments crédibles et dépassionnés aux solutions qu’il convient d’apporter.

Si le message du rapport est plus subliminal qu’explicite, on peut noter quels sont les médias qui l’ont repris : Europe 1 (avec un interview qui a offensé beaucoup d’auditeurs afghans), Le Point, Le Figaro, Valeurs Actuelles… L’auteur pense que nier les données de son rapport c’est faire le jeu de l’extrême droite. On peut au contraire se demander si l’extrême droite ne trouve pas son compte dans un rapport dont les données sont hautement questionnables, dont les analyses sont très partielles et contestables et dont les amalgames portent un tort certain à l’image des très nombreux réfugiés afghans qui n’ont qu’un seul désir : s’intégrer en France.

La vraie question est en effet celle-ci, comment faire pour que l’immense richesse que représente l’immigration afghane en France puisse porter tous ses fruits ? Comment faire pour prévenir les violences que peuvent provoquer les souffrances de l’exil ? Comment barrer la route aux passeurs sans scrupules ? Il n’est pas de notre ressort de définir le nombre de réfugiés que la France est en mesure d’accueillir dignement, mais il est de notre devoir de demander humanité et respect à l’égard de ceux qui parviennent sur notre sol.

Etienne GILLE et Eric LAVERTU

L’analyse d’une économiste

Le rapport Fondapol consacré à l’immigration afghane en Europe reporte des éléments descriptifs qui sont peu encourageants quant aux perspectives d’intégration économique et sociale des migrants afghans. Plusieurs dimensions de ce rapport posent cependant question au plan méthodologique.

Le rapport s’appuie peu sur les connaissances existantes sur l’intégration des immigrants dans les pays de destination. C’est une question pourtant largement débattue dans la littérature académique en sciences sociales, dont les questionnements et enseignements concernant les dynamiques d’intégration, les obstacles à celle-ci et les outils de politiques publiques possiblement mobilisables seraient très utiles à la discussion du cas des Afghans d’Europe.

De nombreuses affirmations sont présentées comme des résultats ou évidences sans être étayées par des arguments, preuves ou sources externes, et semblent dès lors refléter plutôt des avis. Par exemple, il n’est pas fait mention d’une source documentant le conservatisme parmi les migrants pour appuyer l’idée que « le conservatisme social en Afghanistan, que les migrants conservent en partie, est difficilement compatible avec les valeurs françaises ». De même, il n’est pas indiqué sur quelle base il est établi que « Le groupe des Afghans demeure dans une marginalité sociale, culturelle et cultuelle, tant les croyants trouvent peu de solidarité au sein d’un monde musulman dominé, en France, par les maghrébins » ou que « L’assimilation des femmes à des êtres mentalement déficients, inférieurs et devant être soumis aux hommes demeure un point de vue partagé par la plupart des Afghans et même par une part des femmes ».

D’autre part, la source de certains chiffres est difficile à trouver, voire manquante, par exemple concernant les taux de protection par pays de destination.

Le rapport mobilise des données pour décrire certaines tendances de la migration afghane. Faire appel à des données est très important pour éclairer le débat, mais l’interprétation de certaines d’entre elles me semble trompeuse ici, en particulier dans la section sur l’ordre public. Y sont d’abord reportées les parts élevées d’afghans favorables à la charia, à la lapidation en cas d’adultère et aux attentats-suicides observées par le Pew Research Center en 2013. La fiabilité de ces chiffres pourrait être discutée puisque les réponses à des questions sensibles sont souvent empruntes d’un biais déclaratif. Mais surtout, une enquête menée auprès de personnes non-migrantes il y a une quinzaine d’années ne peut pas nous en dire beaucoup sur ce que pensent les Afghans de France aujourd’hui. Les travaux en sciences sociales montrent en effet que les personnes qui migrent sont différentes de celles qui ne migrent pas, et que par ailleurs l’expérience migratoire en elle-même les transforme.

Le rapport poursuit en explorant des statistiques de criminalité allemandes qui indiquent que les Afghans représentent 0,5% de la population et 2,3% des personnes mises en cause pour des infractions. Les Afghans sont donc sur-représentés dans la délinquance / la criminalité en Allemagne. Mais cette sur-représentation ne permet pas d’établir un lien causal entre le fait d’être un réfugié ou un migrant afghan et la propension à commettre crimes ou délits, pour plusieurs raisons. La plus importante est le fait que la comparaison entre 0,5% et 2,3% ne tient compte de rien d’autre que de la nationalité. Or la composition démographique est très différente entre natifs et Afghans. Les travaux en sciences sociales documentent largement le fait que la criminalité est plus importante parmi les hommes jeunes. Les Afghans étant en majorité des hommes jeunes, leur sur-représentation parmi les criminels n’est pas surprenante. Les Afghans sont aussi très différents des natifs en termes de caractéristiques socioéconomiques, telles que le revenu et les perspectives d’emploi, qui sont également des facteurs de criminalité. Pour comparer les comportements des migrants et des natifs, il faudrait a minima tenir compte des caractéristiques démographiques et socioéconomiques.Il serait par ailleurs pertinent d’exclure les délits liés au statut administratif lui-même, et de considérer la possibilité que les migrants attirent davantage d’attention policière.

Enfin, si les taux de 0,5% et 2,3% peuvent facilement être recalculés à partir des données de l’Office fédéral de la police criminelle (Bundeskriminalamt) cité en note 34, ce n’est pas le cas des chiffres désagrégés par type de crimes dont certains sont très différents. Par exemple, d’après cette source les Afghans représentent 2,2% des cas d’abus sexuels sur mineurs, et non 10,5% comme indiqué dans le rapport. Même si les données consultées en ligne le 27 juin 2025 ont pu être actualisées par le Bundeskriminalamt depuis la version utilisée par le rapport, les ordres de grandeur semblent trop différents pour pouvoir être expliqués par ce type de mise à jour.

Quels que soient les motifs de départ, l’arrivée des personnes migrantes, demandeuses d’asile ou refugiées est susceptible d’avoir des répercussions collectives importantes pour les pays d’accueil en termes économiques mais aussi sociétaux et politiques. La complexité des ressorts de l’intégration des migrants, et les enjeux que cette intégration soulève, méritent des analyses poussées et articulées les unes aux autres, pour produire une connaissance éclairante pour les politiques publiques.

Marion MERCIER

Chercheuse en économie, CNRS

Violence chez les migrants afghans

Une fois corrigées les données du rapport de D. Leschi et ramenées à des proportions plus crédibles et mieux relativisées, il serait stupide de contester l’existence de cas de violence. H. M. lui-même réfugié, propose quelques éléments de réflexion.

Désespoir et frustration dus aux parcours migratoires :

Un certain nombre de migrants afghans ont passé des années dans d’autres pays européens, notamment en Grèce, sans qu’aucun pays ne les accepte. Finalement, ils ont choisi la France. Lorsque la réponse n’y est pas non plus positive, leur désespoir atteint son paroxysme. Cette situation génère une pression psychologique extrême qui peut les pousser à des actes de violence.

Radicalisation d’une minorité et conflits intracommunautaires:

Un deuxième point concerne l’extrémisme d’une poignée d’Afghans, dont la plupart ont fui l’Afghanistan pendant les vingt ans de guerre entre l’ancien gouvernement et les talibans, et sont majoritairement analphabètes. Cependant, les actes violents commis par ces quelques-uns sont principalement dirigés contre d’autres Afghans ou des groupes internes à leur communauté. Les raisons de ces comportements violents intracommunautaires sont souvent liées à des questions de pratiques religieuses ou de consommation d’alcool. Par exemple, au cours de nos près de quatre ans de résidence à Lourdes, en France, nous avons été témoins d’une ou deux violences entre Afghans, mais jamais avec des Français ou d’autres migrants. Bien que la violence ne soit en aucun cas justifiable, expliquer ces situations pourrait contribuer à réduire la peur des Français envers les Afghans.

Violence organisée ?

Un autre aspect à ne pas négliger est la possibilité que certaines violences soient entièrement organisées. Deux cas méritent attention : Les violences organisées par les Afghans eux-mêmes, qui pourraient même être gérées depuis l’Afghanistan. Les violences organisées par des groupes anti-migrants en France, qui peuvent facilement être instrumentalisées par des Afghans analphabètes et extrémistes.

Concernant la charia :

L’affirmation selon laquelle 99% des Afghans seraient en faveur de la charia est erronée. Cette affirmation ne s’applique même plus en Afghanistan aujourd’hui. En France, une grande partie des migrants afghans sont probablement ceux qui ont justement fui la charia.

H. M.